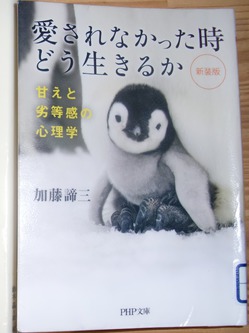

加藤諦三の新し目の本(加藤諦三『愛されなかった時どう生きるか』PHP文庫)の図書館予約の順番が回ってきたので、このところわりと集中して読んでいたのだが、面白かったと言うべきか、単に考えさせられたと言うべきか、いずれにせよ出会えてよかったとは思った。

加藤諦三の新し目の本(加藤諦三『愛されなかった時どう生きるか』PHP文庫)の図書館予約の順番が回ってきたので、このところわりと集中して読んでいたのだが、面白かったと言うべきか、単に考えさせられたと言うべきか、いずれにせよ出会えてよかったとは思った。

「愛されないことを恐れるな」が著作最後の小見出し。愛されなかった現実に直面せよとのこと。本当の自分の発見?しかし、一般的な意味での愛することの機能不全は、完全な無能力を意味しはしない。恩着せがましい贈与にも、親の愛が全く含まれていなかった可能性は低いだろう。

少しだけ愛されたのだ。愛されなかったのではない。直視すべき現実があるとすればそのことだ。親離れするのに、現実に対応しない断念まで持つ必要はないはずだ。

極論を言えば、妄想を伴うような重度のNPD親が主観的には子を愛していた場合、壊滅的に機能不全だったとしても愛はあったのだ。愛する対象が現実の子とはかけ離れたイメージで捉えられていたとしても、何かを育て愛そうとしていることは子に伝わる。そして、その何かがおそらく自分を指しているらしいことも。

もちろん、加藤氏を「愛さなかった」親の現実検討能力の毀損が、そこまで重篤だったとは思えない。

健常者の愛でも、それが他者同士のコミュニケーションである以上、現実的・結果的に有効でない行為を全く含まないことは考えにくい(ウィニコット等はむしろ多少のズレは歓迎している)。そして、彼らが「自分は親に愛された」と言う場合に、それらの有効ではなかった細かな行為を厳格に排除しているとは考えにくい。彼らは無効だったことも含めた全体を指して「自分は親に愛された」と認識しているのだ。

子の情緒的・人格的な発達にあからさまな不具合が出て、その人生に何らかの具体的な破綻をもたらしている場合、常識的な意味で、彼らは「愛されなかった」と言い出しうるかもしれないが、概念のしきいや因果関係は依然として曖昧かつ相対的なものである。

望んだ相互理解の可能性が諦め切れないために、愛情飢餓が肥大し、畢竟親の愛を全否定するような行為は、それ自体が幼稚なスプリッティングの表れである。メンタルヘルス系でよく言及される毒親との断絶も似ていて、相当以上の喪失を覚悟した上でやる最終手段であって、安易にやるべきことではない。当人の幼児性こそがそのような蛮勇を許しているのかもしれないからだ。

愛のスプリッティング

トラックバック(0)

トラックバックURL: https://purplebaby.opal.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/874

コメントする