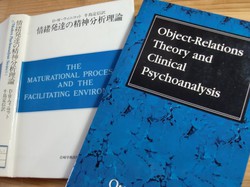

Kernberg, Otto F. "Object Relations Theory and Clinical Psychoanalysis"のペーパーバック版がアマゾンでめちゃ安だったので衝動買い。今日届いた。kindle版に付属する辞書機能はなんだかんだで便利で、紙の本だとそれが利用できないわけだけれど、何とかちびちび読んでゆく予定。英語をやってる人で常にちびちび読み継ぐ原書を持つようにしている人は少なからずいると思うけど私もそのタイプ。こないだ先代をエピローグまで読み切ってしまったのでこちらに鞍替え予定。

Kernberg, Otto F. "Object Relations Theory and Clinical Psychoanalysis"のペーパーバック版がアマゾンでめちゃ安だったので衝動買い。今日届いた。kindle版に付属する辞書機能はなんだかんだで便利で、紙の本だとそれが利用できないわけだけれど、何とかちびちび読んでゆく予定。英語をやってる人で常にちびちび読み継ぐ原書を持つようにしている人は少なからずいると思うけど私もそのタイプ。こないだ先代をエピローグまで読み切ってしまったのでこちらに鞍替え予定。

写真のもう一方の本は図書館で借りているD.W.ウィニコット 『情緒発達の精神分析理論』で私の対象関係論ばやりが明瞭。意欲問題がらみで、ウィニコットの素朴な『偽りの自己』『本当の自己』が印象に残る。『偽りの自己』とは他者への服従により形成されている自己のことでこの割合が多いと病的ということのよう。大人の社会は固定化した主従関係やあるいは互いに服従しあっているような場合もあり、さらには支配している側が必ずしも自由とは言えないこともありそうで単純ではない気もするが、幼少の自己の形成期としてはエッセンシャルな作用をもたらす。治療後50歳でようやく自分の人生のスタートラインに立ったとする女性患者の症例など。

人の意欲というものがどのように発しているのか、私は不思議に思ってきた。意欲の類型的な表象というものがあるなら、それはたぶん、人々が何かを反復しようとしているということに他ならない。それは親のイメージを今度は自分に当てはめようとする反復かもしれないし、彼らの果たされなかった願望を今度は自分が身代わりとなって果たそうとする反復かもしれない。親(役)からの影響が薄ければ(イマーゴ獲得の失敗,イマーゴ自体の歪み、etc)、第三者あるいは第三者が願望する何者かのイメージを自分の身の上に反復しようとするかもしれない(これはより表層的な生き方になるかもしれない)。

いずれにせよたいていの人は何かを反復しようとしていて、しかし新たな現実の前にすんなりとはいかず、何らかの工夫や迂回を強いられることになり七転八倒するのが常かもしれない。

コフートの言うSelfの病理は適切なイマーゴの受容に失敗したところから発する空虚であり無気力であるとされると思う。上述の表層的な生き方のパターンは、意識が虚無に支配されているとしても、まだ意欲そのものは保持されている。Selfの破綻はより重くなると(e.g.X氏の症例)、意欲から理想や野心が失われて(つまり抽象化された方向性が失われ)獣的になっていくと思うが、ほとんどの人はそれほど単純ではいられないため、うずまきのようにして意欲そのものが失われてしまうと思われる。

私の疑問のモチーフとしては、何もないところから意欲は形式を得られるのか、ということである。逆に言えば、人々が反復しようとしているものがどうしてもそのような形式でなければならないことの内実は何なのかということである。それは人生をかけた錯誤であるのかどうか。

It is easy to see against this background that the psychology of the self provides us now with the means of explaining a related fact which, to my mind, has hitherto been unexplained, even though it has, I believe, been recognized by analysts for a long time. Some people can live fulfilling, creative lives, despite the presence of serious neurotic conflict-- even, sometimes, despite the presence of a near-crippling neurotic disease. And, in the obverse, there are others, who despite the absence of neurotic conflict, are not protected against succumbing to the feeling of the meaninglessness of their existence, including, in the field of psychopathology proper, of succumbing to the agony of the hopelessness and lethargy of pervasive empty depression-- specifically, as I said before, of certain depressions of later middle life.

Kohut, Heinz. The Restoration of the Self (pp.241-242). University of Chicago Press. Kindle 版.

As I said earlier when discussing the significance of the depressions of later middle age (cf. p. 241, above)-- but this crucial point bears repetition-- there are, on the one hand, many people with poorly constituted selves who, despite the absence of symptoms, inhibitions, and disabling conflicts, lead joyless and fruitless lives and curse their existence. And there are, on the other hand, those with firm, well-defined selves who, despite serious neurotic disturbance-- and yes, occasionally even despite their psychotic (or borderline) personalities6-- are leading worthwhile lives and are blessed with a sense of fulfillment and joy.※コフートの'borderline'は現代的なBPDとはかなりニュアンスが違うので注意。

Kohut, Heinz. The Restoration of the Self (pp.281-282). University of Chicago Press. Kindle 版.

追記(2017/08/08):

オオカミに育てられたオオカミ少女のイマーゴは親オオカミだったのだろうか。それともイマーゴ自体が喪失された状態だったのだろうか。

追記2(2017/08/12):

「親族」を「親(役)」に、「他者」を「第三者」に書き直した。血がつながっていない養父母とかでもイマーゴになりうるので表現に苦慮していた。またイマーゴの取り込みは自己と対象の融合状態で実現するので、その外側という意味で「他者」と書いていて分かりにくかった。「第三者」ならましなのではないかと思いついたので訂正してみた。

人間あんまり自分の間違いに注目しすぎないほうが精神衛生上いいとは思うのだが、特に強い間違いというのは、何か別のストレスがかかっている状況で起こることが多いような気がする。あっぷあっぷというかそんな感じの時期に、ほとんど根底的な次元から間違えてしまう、といったようなこと。

体力的な負荷をかけると、四則演算のような単純な計算でもミスが発生・増加するというような調査があったような気がするし、鬱病の発症でIQが低下するといったような情報も耳にしたような気がする。

しかし...。

私はあるストレスのかかった悪い時期にどこか意図的に錯誤するというようなことがあった気がする。きわめて投げやりの高じた状態というか、錯誤を許す錯誤。表現しづらい。

錯誤は、直接の被害が特にないとしても、自分への理解者を遠ざける効果をもたらすと思う。なんであれ整合的にふるまえていれば、他者の理解につながるのだ。

錯誤は孤独なのである。

ホントはコフートの悪文について書こうと思っていたのだが気が乗らない。英語なのに主語と述語が異様に離れているとか、なんでもかんでも一文にまとめようとしすぎるとか、挿入句が多用されるばかりでなく多次元の入れ子構造になることも珍しくないとか、諸々そういったことなのだが、著者が意識の流れをそのまま垂れ流すような書き方というか、そこからコフートの過剰な自己中心性と彼のフロイト派からの離反にまでつなげてみようと思ったのだが、今書いたからもういい。

追記(2017/08/18):

錯誤の孤独というのは、現実をうまく捉えられないことの暗闇にはまり込むことなのだろう。人は結局、否が応でも生の現実に依拠せざるをえない。交通事故のよく起こる交差点で「みんなが間違えている」ことは、本質的な慰めにはならない。たしかに人が錯誤すること自体の現実性というものがあるとしても、それは行為の主体から次元をずらした別の認識にすぎない。何らかの規則性(と思しきもの)が発見されたとしても同様である。

ひいては、同じ宗教に入ったり何かのコンサートで幻想を共有したりすることも、本来、各人の孤独の証明にすぎないかもしれない。「みんな現実がわからない」と同調してみてもそんなものは理解ではない。

常に現実に正対しうる者だけが。しかし、これだと最終的にカントの「物自体」の超越性みたいな話になってしまうかもしれない。もともと誰も群盲以上にはなれないって?

そんなにアメリカの政局に興味があるわけではないが、オバマケアの部分的廃止法案が、共和党議員3名(ジョン・マケインを含む)の造反により、49-51で否決された。

廃止を公約としていたトランプ政権に打撃。

・Senate rejects Obamacare repeal

http://www.politico.com/story/2017/07/27/obamacare-repeal-republicans-status-241025

先日、去年も同時期に行った建物内の同じ場所で迷って、そのもやもやが尾を引いている。

要は、通路を間違えたと思い込んで四つ角で曲がったらそれ自体が間違いだったということなのだが(つまり一番最初のイメージで正しくそのまま直進してよかった)、一応すぐに間違えたことに気づいて引き返したのだが、恐るべきことにというか、しばらくして去年も同じ場所でほとんど同じように間違えたことを思い出し、それであれこれ原因を考えてしまった。はっきりした結論が出るわけもないのだが、とにかくまた来年行くようなことがあれば間違えないようにしたい。ホントは少し伏線のようなものがあるのだが省略する。

フロイトは誤謬の中に過大な真実があると信じたが、今は一般的ではない。しかし彼の視角が全否定されたというわけでもないかもしれない。

ツイッターのリストを整理して、日本人のジャーナリストっぽい人々を解除した。彼らのツイートは結局ほとんど意味がないということに気付いたため。ただし英語圏のジャーナリストはそのまま残している。彼らは私にとってはサンプル的な価値があると思う。

レガシーメディアに対抗するネット勢力はすでに組織化が進んでおり、ニュースツイートはそれらを含めたメディア系に頼っていたほうがいい気がする。個別のジャーナリストたちは好きなことを気ままに書き込んでいるという点で素人と特に変わらない。

コルベアの笑いは代弁者の笑いだ。彼が惹き起こすのは、彼の主張や皮肉に対し同調を表す笑いであると思う。驚きが弱く、したがって爆笑があんまりない(トランプが『あいつは面白くない』と指摘したのもこのあたりにある程度由来する面もあるかもしれない)。彼は大きな声を出せない人々(特に優れた能力を持たない白人とかアフリカ系アメリカ人とか)の本音をおおっぴらに音声化する役割を担っていると思う。観客は笑うことで立場に同調し助力する。

私は個人が発信できるネット時代の進行によって、「代弁者」はほとんど必要なくなるのではないかと思っていたところがある。これから先どうなるか分からないが、対抗的なアレックス・ジョンズにしろ、今のところ必ずしもそうなっていないようだ。

人々は依然として象徴としての代弁者を欲している。Googleがはじき出す検索順位一位はそのような象徴足りえない。

しかし本当に、どうしてもそれは「誰か」である必要があるだろうか?

平凡な勝者は公正な手続きを経由していると、特段の理由もなければ前提されがちだが、世の中には悪意によるとも限らず他者を陥れたり破壊してしまう人たちがおり、現実をそう単純ではないものにしている。

評価者の主観的な裁量に負うところが大きいもの、例えば、人物評価なども社会のあらゆるところで出てくる試練だが、それが最低限の善意と公平さによってなされるという保証はとくにない。ある権威付けられた採点者が「娯楽的」に誰かを陥れようと実際とはかけ離れたあるいは無関係な評価を公の文書にして、当人あるいは他者がそれを覆すことが不可能に近いシチュエーションというものはありうる。まさかそんなひどいことはしないだろうと思うようなことでもする人はいる(具体例を想起しているわけだが)。なにか変な裁定がなされたと感じる傍観者もいるかもしれないが、陥れられた人は平和裏に葬り去られる。

留年者を出しまくる病的に厳しい大学教授の話も聞いたことがあるが、制度上彼自身がチェックの対象でもあるはずなのでまだ完全にタガが外れた状態ではないかもしれない。

変わった人はたまにいるのであり、その辺は運だ、と主張することはできるだろうしある程度は同意するが、もう一方で、人の善意やコモンセンスを信頼し(すぎ)たゆるいシステムやルールの隙間には常に人の暴力性がうごめく余地があるのだと思える。

被害者に特段の落ち度があるわけでもなく、人格的な攻撃誘発性があるわけでもなく、また好き嫌いの感情すら関係がなく、人生が破壊されるのだとしたら不合理この上ないが、裁く法律があるわけでもない。

社会はストレスと暴力に満ちている。

さらに人間の獣性が蔓延する。

天網恢々疎ニシテ漏ラス。

不用意に現状を美化すべきではない。

しばらく前だが、ウォーキングの終着の公園から帰ろうとしたら子供用の柔らかいラグビーボールが転がってきて、声をかけてきたひとりの5・6歳位の男の子に投げ返してあげた。紡錘形のボールはワンバウンドしたものの、男の子はうまく受取り、まるで誰かからパスを受けたかのように即座にキックしてその方向に走り出した。彼なりのイメージがあったのだろうか。

ありふれた出来事に違いないが、私はなんとなくハッとした。不規則に跳ねるラグビーボールが、その時膠着していた私の思考を打ち砕いたようだった。

元気なかわいらしい男の子だった。

・Sandy Hook mother's outrage at Megyn Kelly: Giving Alex Jones a platform 'is especially cruel'

http://wapo.st/2rnxZUT?tid=ss_tw&utm_term=.416c7a5c860e

Alex Jones方面。

アメリカでもっとも有名なニュースキャスターの一人であるMegyn KellyがAlex Jonesに大手メディアでの発言の機会を与えて、非難が起こっているようだ。

陰謀論者Alex Jonesは、過去にサンディフック小学校銃乱射事件を虚構だ(殺されたとされる子供たちの写真が実は子役俳優であるとか親たちは演技で悲しんでいるとか)と主張したことがあるらしく、今回その遺族たちも怒りを表明しているようだ。

Alex Jonesは一見して感情の揺れ動きが激しくコアの不安定さを予感させる人物だが(DJとしてのテクニックが混ざっているとしても)、同時に、妄想性人格障害とか妄想性障害とか妄想型統合失調症のようなパラノイアックな「体質」を持つようにも見える。訴えられた裁判で自分はキャラクターを演じているだけだと主張したことがあるようで、それを否定する根拠が私にあるわけではないが、特に信じられるわけでもない。

公権力による発表やマスコミが伝えるニュースは、離れた誰かにとっては宙づりの情報であり内的には真偽不明ななにかである。社会的な信用の体系の中で、権威者が言うから本当だろうとしているだけで、発表や報道内容のハードな証拠が人々に広く与えられることはまずない。真偽に対するチャレンジを許す間隙が多々含まれているとしても、もし一個人で調査をするとすれば大変な時間と労力がかかるにちがいない。Alex Jonesはラジオ出身ではあるのだが、ネットの発達がその種のチャレンジに新しい力を与えている感じが色濃い。

しかしなお、あるストーリーを「断じて」しまうことには、病的なあるいは作為によるジャンプが必要のはずである。たとえば、911のアタックで、標的となったビルに対して別のビルおよび道路を挟んで建っていただけの第7ビルが、なぜかとてもきれいに崩壊したとされる。事実なら私も不思議だと思うしそこから様々な想像や推理が働くかもしれないが、ある踏み込めない一線があるはずである。想像を事実として語ることはできないのだ。

陰謀論が重要なのではない。情報そのものの仮想的な本質が全方位的に露呈してきているということがかなめなのだ。陰謀論者たちはそのような新時代に、水を得た魚のようにと言うべきかどうかわからないが、少し敏感に反応しているに過ぎない。

どのような情報も験される時代がすでに始まっている。あるいはそれが常識化しつつある。

【追記】2017/07/19:

Alex Jonesは奇妙な重いものを胸に残す。アメリカの田舎(ばかりとも限らないが)には東海岸あるいは西海岸の先進的な流れから取り残され「へそを曲げて」しまったような人々が少なからずいる。極端な例では意図して開拓時代のような生活をしている人もいるらしい(アーミッシュ)。彼らは、アメリカ合衆国は世界No1かも知れないが自分たちの素朴な暮らしに何の関係もなくいつまでもそう発展しないであろうことを痛いほど自覚している。アメリカの華々しい氷山の頂きの下にはおびただしい報われない人々がおり、その中には必ずしも大勢に向かって賞賛的でないばかりかほとんど嫌がらせのような反抗を示す人々もいる。

現在全米二位の人口を誇るテキサス州は最強の田舎であり、短い間だがテキサス共和国という独立国だった時期もある。その首都がオースティンであり(法的には遷都されていない)、Alex Jonesが今放送の拠点としている場所だ。テキサス州は南北戦争の南軍の核になった州(供給州)でもある。アメリカらしいアメリカだと思われがちだがテキサスは実はかなり微妙な感情を「中央」に対していだき続けていると言っていいと思う。いや、テキサスこそがアメリカなら対する彼らこそが偽物のアメリカなのかもしれない。

Alex Jonesがどこまで自身の主張を信じているかはよくわからないが、ほとんど難癖とか因縁に近いようなことを含めて執拗に繰り返しており、微妙な感じをもたざるをえない。支持者たちはAlex Jonesの語る時として奇妙な主張のすべてに肯定的である気がしない。むしろ彼らは敵の弱点を虱潰しに探して回る代表者としてAlex Jonesを支持しているのではないかという感じを持つ。だとすれば陰謀論はある種の道具立てにすぎない。論理的に対峙拮抗できる強度があればネタはなんだっていいことになる。

【追記2】2017/08/12:

以前書いたAlex Jonesが番組の合間に売っている得体のしれない健康食品だが、BuzzFeed Newsが実際に入手し研究機関に送って成分分析したようだ。

・We Sent Alex Jones' Infowars Supplements To A Lab. Here's What's In Them.

https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/we-sent-alex-jones-infowars-supplements-to-a-lab-heres

All of the test results were largely the same: The products are -- more or less -- accurately advertised. They don't contain significantly more or less of a particular ingredient than listed on the bottles, and there are no surprise ingredients. They're also reasonably safe, meaning they passed heavy metal contaminant screenings and tested free of stimulants, depressants, and other prohibited drugs.意外にというべきかどうか微妙なところだが、成分自体には重大な問題はなかったようだけれど、主張しているほどの効能が保証されないのと価格設定が高めというようなことのようである。

相手を擁護するような立場で物事を解釈しようとしていると、真実が曇る場合がある。最近私はわりかし客観的に思い返せるようになったことがあり、特に基本情報が変わったわけでもないのに、そこそこ眼からうろこな感じになっている。

北朝鮮に喜び組というのがあるらしいが、あれは近所で餓死していても日々喜んでいるのだろうか。それとも彼女たちはある程度隔離されて生活しているのかな。朝鮮語はわからないけど、喜ばせ組ではなく喜び組であるところにポイントがあるような気がする。何があっても大喜び。

ブログと真剣に向き合いたくない私だが、サーバ維持との関係があるとしても、こんなに続けるとは思っていなかった。早めにやめておくべきだったかもしれない。

最近ハードディスクの隅にあった古い論文をなんとなく読み返したのだが、これは虐待による海馬(短期記憶を司る)の萎縮が原因となって、解離性同一性障害(人格Aによる記憶が人格Bに共有されない)が起こるのではないかと立論しているものなわけなのだけど、もしかすると、スプリッティングもある種の記憶障害なのではないかと空想したりした。

スプリッティングの対象関係論的な解釈として、ある成長段階(乳児期)において何らかの不手際があったために二極的な状況を統合し得なかった、みたいなことがあるのかもしれないが、そのような段階をうまくやり過ごしたにも拘らずむしろ積極的な暴力によって後年破壊されたという事態がありうるかどうか。

人間の主体や恣意性というものは、特殊な状況下を除いて、「二極」の間に存するような気もする。虐待者が破壊しようとする標的がまさに相手の主体なのだとしたら、それはそれで一定の辻褄が合うというかある種の見取り図が描ける気もする。

しかし、仮に、こういったことの自然科学的な原因が突き止められたとしても、それは希望なのだろうか。

コフートの三部作の邦題は「自己の分析」「自己の修復」「自己の治癒」ということになっているが、実は3つめの原題は'HOW DOES ANALYSIS CURE?'で必ずしも『自己』シリーズにはなっていない。コフートは結局変容性内在化を達成しえなかったとされる。

無責任にあとづけるなら、私は「自己の創造」と言ってみたい気もする。

追記(2017/06/10):

コフート本の邦題の「自己の修復」を「自己の回復」と書いていたので訂正。私はこの本は英語で読んでいたため邦題がうろ覚えでした。原題は'The Restoration of the Self'。

今朝Windows10でNVIDIAのドライバ更新が来て(Windows Update経由)、インストールが終わってしばらくしてPCを再起動したら、スタートメニューのパネルが既定のMSアプリ以外全部消えた。何か新たにピン留めしてもアプリ名表示がおかしくてかつそこから起動できない。

そこそこ焦ったが、もう一度再起動すると以前のあるべき状態に戻った。

???

最近のコメント

purplebaby≫momoさん 不具合確認しました。 原因は調査中ですが、… (250610)

momo≫いつも活用させていただきありがとうございます。最近、「通信エ… (250610)

purplebaby≫MOさん Youtubeは、自動生成系の字幕の場合、複数の… (240325)

MO≫いつもありがたく使用させていただいています。 不具合なのか1… (240324)

purplebaby≫2023/10/16 15:49 コメント投稿者: 山田 隆… (231016)

MO≫はじめまして、便利で毎回使用させていただいていますが、1点リ… (230515)

wakamin≫もう何年も利用させていただいております。 srtだけでなく、… (230127)

sennapeng≫YouTubeの英語字幕を、ゆっくり翻訳できないかとググって… (220519)

tab≫初めて利用させて頂きました。 無料で公開してくださり本当にあ… (220507)

purplebaby≫イナチャン55さん、yosiさん、動作報告ありがとうございま… (211205)