信頼すべき(?)Pete Walkerが著書内で勧めていたElan Golomb「Trapped in the Mirror」を今月23日に購入し少しずつ読み始めたのだが、個人的に非常に興味があるテーマ(自己愛)であるにもかかわらず、私の英語力とElan Golombのやや癖のある文体と他に日本語の書籍を読みたかったせいでのろのろとしか進めていない。

「病的な」自己愛がいったいどこから生じるのかは重要な論点なのだが(自己愛そのものは誰にでもある)、Elan Golombは冒頭付近で親も病的なナルシシストでその非共感的な育児法が原因だと主張していて、彼女は後天的な意味での世代間転移を強く見ている論者なのかもしれない、と私はいまのところ思っている。今後の展開次第と言うか、まだ進捗が10%程度なのでどうとも言えない。

コフートも非共感的な母親を出していたような気がする。怪我をした男の子の血が衣服に付着した兄/弟(無傷)の方だけを病院に連れて行った母親の事例を記述していたと思う。見捨てられた方が歪んだ形で誇大自己を発展させる。

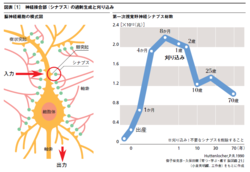

病的なナルシシストといえば、ウィニコットの「偽りの自己」論というのがあるのだが、それとの関係も気になる。最近邦訳(原書は2013年出版)で読んだスーザン・フォワードは「偽りの自己」論は時代遅れとして、脳血流のスキャン画像で説明しようとしていた。

表面的に正気と狂気の境目を判断するだけなら、自己愛に限らず、現実検討能力の概念を援用するのがもっとも実用的な気がする。DSMなど専門家向けの様々な診断基準には一般人は深入りしないほうがいいかもしれない。あれは全体を知らないと対象領域そのものの位置づけができない。多分。

本質と関係ないことだが、Elan Golombが引用している有名なマリー・アントワネットの「ケーキを食べればいいじゃない」はWikipediaによると当人の発言ではないようだ。

追記1(2021/03/01):

うろ覚えだった箇所を訂正。

コフートの事例は「自己の修復」内のM氏です。確かめると兄か弟かは不明だったので訂正。この出来事だけが原因なのではなく、母親の非共感性を象徴しているという扱いだと思います。

追記2(2021/03/05):

自己愛関連の参考書のひとつとして読んだ、岡野憲一郎「自己愛的(ナル)な人たち」内で紹介されていた田房永子(漫画家)のプチ・ブームが私の中で始まっている。和書の多くを図書館に頼っているのだが、AMAZONの田房氏の著作に対するレビューも面白い。本来の読書の軸はあくまでElan Golombなのだけど、これのため速度は更に落ちている。

自己愛関連の参考書のひとつとして読んだ、岡野憲一郎「自己愛的(ナル)な人たち」内で紹介されていた田房永子(漫画家)のプチ・ブームが私の中で始まっている。和書の多くを図書館に頼っているのだが、AMAZONの田房氏の著作に対するレビューも面白い。本来の読書の軸はあくまでElan Golombなのだけど、これのため速度は更に落ちている。

私はNPDっぽい人を、便宜上、外弁慶型と内弁慶型に分けたりすることがあるのだが、田房氏の(著作内で描かれている)母親(像)は外弁慶的な面が比較的残っている人のような感じで、ある意味屈折の度合いが弱く、子供を破壊するような統制に発展しない分まだ救いがあるような印象も持った。社会的な挫折が運命づけられているとも言えるほぼすべてのナルシシストたちは、少なからず内弁慶的な面を持つようになると思うが、そちらのほうがより毒性が強いかもしれない。

田房永子は、自分の母娘関係を描いたものが主要作品となり、漫画家としてそれ以外の分野への展開が可能かどうかわからない。商業的に厳しいかもしれない。

自己愛的な母親に育てられるというのはCPTSDの典型的な成り立ちのひとつなのだが、やや他罰的な田房氏はPete WalkerのCPTSD4分類(Fight-Flight-Freeze-Fawn)でいうとFight型になるのだろうか?しかし今のところそこまで深刻な感じはしていない。図書館で予約している「キレる私をやめたい」を読んでから判断したい。

追記3(2021/03/16):

図書館での予約の順番が回ってきて、田房永子の「キレる私をやめたい」を読んだが、彼女にはある程度の他罰傾向はあるのかもしれないが、ゲシュタルト・セラピーなるもので短期かつ劇的に改善したらしく、ある意味その程度だとも言えるのかもしれない。作中で紹介されているゲシュタルト・セラピーのコア概念である「今ここにいる」はまさにマインドフルネスそのもので(別に禅や森田療法から入っても似たようなことで)、特筆すべき何かという感じはしなかった。CPTSDとして捉えた場合、フラッシュバックがどこで起きるかみたいなことに注目したいわけだが、トリガーをめぐる過去や内面に関する詮索はあまりなく行動化の描写が優先される(漫画の性質上仕方ないのかも)感じでいまいちよくわからなかった。作中に登場する岡田法悦氏の「心-状況」の対立図式的な説明は、よくある共感性をめぐる議論とほとんど相似である。

図書館での予約の順番が回ってきて、田房永子の「キレる私をやめたい」を読んだが、彼女にはある程度の他罰傾向はあるのかもしれないが、ゲシュタルト・セラピーなるもので短期かつ劇的に改善したらしく、ある意味その程度だとも言えるのかもしれない。作中で紹介されているゲシュタルト・セラピーのコア概念である「今ここにいる」はまさにマインドフルネスそのもので(別に禅や森田療法から入っても似たようなことで)、特筆すべき何かという感じはしなかった。CPTSDとして捉えた場合、フラッシュバックがどこで起きるかみたいなことに注目したいわけだが、トリガーをめぐる過去や内面に関する詮索はあまりなく行動化の描写が優先される(漫画の性質上仕方ないのかも)感じでいまいちよくわからなかった。作中に登場する岡田法悦氏の「心-状況」の対立図式的な説明は、よくある共感性をめぐる議論とほとんど相似である。

過干渉が親の中での何かに対する怯えから来ているのではないかとの田房氏の主張が印象に残った。何かとは、他者性みたいなことだろうか。

追記4(2021/03/23):

上記いまいち感について自分なりに解説。

Pete Walkerのやり方だと、フラッシュバックからの詮索で過去のトラウマ的状況を特定してそれにGrieving(嘆きや怒り)を付与しインナーチャイルドを再生するみたいな流れで、フラッシュバックがあるとむしろ問題となる過去をたぐり寄せるチャンスだくらいの捉え方だと思う。フロイトっぽく言えばそこから徹底操作が始まるわけだが、田房氏の自己否定的なストレスからの暴発の描写で物足りなく感じたのは、要はその手順が始まらなかったからだと思われる。しかし、他の著作を含み合わせれば、彼女は詮索以降の作業をすでに別の機会にやっていたかもしれない。個人の体験を一般化するときは警戒が必要だ。

自己愛的な母親が子に自己否定を強いるのはよくあるけれど、Pete Walkerはその種のストレスに対する防衛のタイプとして4Fs(Fight-Flight-Freeze-Fawn)を設定している。この分類は微妙な面があり、4つが単なる同次元のバリエーションというわけではなく、Freeze型が他より重い症状のように叙述されていたりした。Fight型は自己愛的な表れとされるので、母親も自己愛的な場合、(病的)自己愛の転移が世代間で成就した恐れがある。

追記5(2021/04/09):

If a person treats his child as an extension of himself, the child does not feel like a person and the narcissistic problem passes on to the next generation.

Elan Golomb. Trapped in the Mirror (p.165). William Morrow. Kindle 版.

私訳:『我が子を自分の延長として扱えば、その子は一人の人間としての感覚を持てず、自己愛の問題が次の世代へと受け継がれる。』

Elanは繰り返し親から子への病的自己愛の伝染を主張する。

「Trapped in the Mirror」はやや重いというか暗い雰囲気の作品である。彼女の比較的単純な主張に沿って、紙幅を圧倒するように彼女自身の親族を含めた非常に多くのネガティヴな事例や出来事が提示されるのだが、(恣意的に)切り取られたそれらは何らかのさらなる背景があるに違いなく、またそれぞれ明快な解決に至るわけでもないので、読むに伴ってどうしても暗い澱のようなものを印象に残す。

久しぶりの再会でElanが長く連絡を取らなかったといって頬を叩き、彼女が大学を卒業したときにもなぜか叩くおば(父親の姉妹で本人は教育機会に恵まれなかったらしい)が異様な印象を残す。作中頻出する父親も奇妙な自己愛的な人で、Elanが親族ネットワーク上の病的自己愛の伝播に固執する理由が伝わってくる。

最近のコメント

purplebaby≫momoさん 不具合確認しました。 原因は調査中ですが、… (250610)

momo≫いつも活用させていただきありがとうございます。最近、「通信エ… (250610)

purplebaby≫MOさん Youtubeは、自動生成系の字幕の場合、複数の… (240325)

MO≫いつもありがたく使用させていただいています。 不具合なのか1… (240324)

purplebaby≫2023/10/16 15:49 コメント投稿者: 山田 隆… (231016)

MO≫はじめまして、便利で毎回使用させていただいていますが、1点リ… (230515)

wakamin≫もう何年も利用させていただいております。 srtだけでなく、… (230127)

sennapeng≫YouTubeの英語字幕を、ゆっくり翻訳できないかとググって… (220519)

tab≫初めて利用させて頂きました。 無料で公開してくださり本当にあ… (220507)

purplebaby≫イナチャン55さん、yosiさん、動作報告ありがとうございま… (211205)