ブルーバックスの『ロジックの世界』を読んでた(イラストだらけなので半分については「見た」かも)のだがちょっと感動した感。ゲーデル以降の事情も素人向けに書いてあってそれもかなりよかった。たとえば、直観主義のブラウワーなど排中律そのものを否定していて、¬¬p≠p(¬は否定の意味でふたつあるので二重否定なのだが、つまりブラウワーは二重否定が肯定に戻ることを認めない!)。排中律は背理法の根幹でもあるので背理法も認めないことになる。また、ファジーロジックという白黒つけない論理学も登場したりして(それは論理学の自己否定ではないのか)すばらしい。やはり現代論理学はロジックそのものの無根拠性を巡って右往左往しているのだとわかり、そのことがかなり嬉しい感じだった。

論理学者が感覚や経験や観察や妥当性に再帰せざるを得ない様はそれとして誠実なものだ。

しかし、もちろん、ハードな根拠はなくとも実用に堪えるのだから、あるいは文明をすら築いてきたのだから、「論理」はこれからも「有用」であり続けるに違いない。しかし論理的であることは絶対ではない。

ただ私の長年の疑問である『ゲーデルの不完全性定理をそれ自体に適用するとどうなるのか?』に対する答えの糸口はなかった。入門書なのだから当たり前か。まぁ、仮にすで答えがあるとしても理解できないおそれがあるけども。

読書メモのブログ記事

|

| 精神の科学 第七巻 p137より抜粋 |

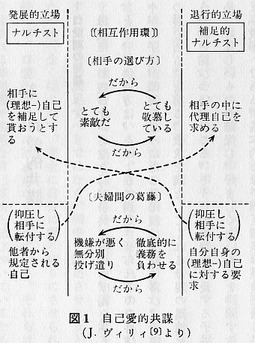

今で言う「共依存」みたいなことの分析で、フロイト的解釈の線に従っていてかなり古いのだが、相当に的確な叙述があるように思えた。抜粋した右図は自己愛的夫婦の悪循環を表していて、ナルシシスト同士の男女が主と従の機能に分かれて一体化し、まるで閉じられた一個の回路のように、自己愛的小宇宙を構築しながら内部に葛藤を再生産している様を表している。

カップルだけでなく親子の場合もある。『この種の母親は子供を自分自身の一部としてしか認識していない。子供の自律性が育ち、自分で話し歩くことを学び主導権を発展させ、母親から離れていこうとすると、子供が自分自身を固有の自己として感じられないようにするために戦略をめぐらせる。~(p134)』

口唇期から始まるフロイトの発達理論の前段階に自己愛の項目を設けて各段階ごとに悪循環を解説しているが、自己愛以外の項目はやや微妙かもしれない。あるいは肛門期よりあとはトーンダウンしてぼやけていく感じもなくはない。

力ある古い本により、雷撃に撃たれることがある。理論の新旧は問題ではなく、その時代に生きた人々の現実が封じ込められているから強いのだと思う。

・『狂気と正気のさじ加減―これでいいのか精神科医療』シドニー・ウォーカー

どちらかというと神経医学畑と思われる著者が、精神疾患あるいは今やその診断の聖典と化している嫌いもあるDSMの「虚構性」を暴く目的で、精神科における誤診の実例をかなり多く紹介している。脳腫瘍、内耳異常、チフス、カルシウム欠乏あるいは鉄分欠乏に、蟯虫、梅毒、向精神薬そのものの副作用、一酸化炭素中毒や鉛中毒、甲状腺障害に副腎皮質障害など、一旦は鬱病や統合失調症やADHDや様々な人格障害と診断された人々の、真の(生理学的)病巣が探り当てられる過程が、ある意味劇的に解説されている。

しかし、どれだけ誤診の例を挙げても、すべての精神疾患が必ず別の何らかの生理学的な病理の表現に過ぎない、と言うことはできるはずもない。ヒポコンデリーが、実は何らかの未発見の疾患であるかもしれないと長々ほのめかす態度なども、かなり誠実ではない。ネガティヴな親子関係が精神の病理に結びつかないなどの主張でも、いくつかの個別の調査を傍証として出しているに過ぎないが、ホスピタリズムや家族・双子研究など環境因に関する決定的な調査は幾らでもあるのに、それらにまったく触れないのも同様であろう。

フロイトが創設した精神療法が仮説の体系であり、厳しく言えば無根拠であることは、別段新しい認識でも特権的な理解でもない。自然科学によっては精神疾患そのものの物質的説明ができていない以上、症状に対して手探りでノウハウを蓄積するしかなく、種々の理論がそれらを仮説的に解釈し体系化したものでしかないということは、おそらくは衆知のきわめて凡庸な認識である。

本書を通読して推し量られる著者の立場は、煎じ詰めれば、厳密な科学として無根拠だから「心の病は存在しえない(に違いない)」というロジックの上にあるのであろう。しかし、そのような限定はそれ自体がみっともない現実逃避である。反精神医学には、レインの実存主義からサズ等の自由主義へ流れるイデオロギー系譜があるようだ。本書にも、自由主義の悪い面と言うべきか、特有の器量の小ささや視野の狭さが端々に見て取られるようで、多少印象深かった。

よくある「しつけと虐待の境界線は何か?」という問いが、本書においてまたしても提示されているわけだが、問い自体の有効性または有用性に疑問を持たざるをえない。むろん著者が言うように、しつけと虐待の境界が問題になるのは、ひとつにはしつけの手段にある程度の暴力が含まれる習俗が存在しているからなのであって、もし仮に、しつけからその種の暴力的要素を一切取り除いてしまえるなら、境界は苦もなくかなりはっきりしたものにできるのかもしれない。暴力が僅かでもあれば虐待。しかしながら、世上にこびりつく通念を覆して、しつけから一切の暴力的要素を排除することが当然で十全に正しいことだと、誰が「証明」しうるだろう。

子供へのしつけに含まれることのある体罰が、時に常軌を逸した暴力に発展してしまうことの原因を、しつけと虐待の区別が普遍的に確定されていないことに求めるのは合理的ではない。確かに客観的で厳密な区別の方法がどこかにあってそれが社会内に充分に広まっていれば、ある種の安全弁のように作用することが期待できるかもしれない。しかし、これは現にあるいは将来においても決して確定され得ないものであるに違いないのだ。例えるなら、「男は何歳からおじさんか?」「女は何歳からおばさんか?」という類の妥当性を巡る問いの非確定性と同種のものである。厳密で限定された答えなどあるわけがない。

法的な観点からは、民法822条第一項の親権者による懲戒権がどういう幅を持つのかという問題になるが、本書にも触れられている。基本的な前提として過去の衆議院の特別委員会での法務省民事局長の答弁が紹介されていて、掻い摘んで挙げれば、1)民法上の親権者による懲戒には(場合によっては)体罰が含まれること、2)懲戒権の限界は社会常識によって決められるべきであること、3)懲戒権自体の存在は正当なしつけのために必要であること、が行政により公式に是認されている。かなり大枠的で非限定的な答弁である。実際に裁判所にゆだねられる虐待事件では、すでに重大な結果を招いていて刑法犯として扱われるケースがほとんどであるらしく、従って、判例に当たっても細かい具体的な区別方法が提示されているなどはまず期待できないわけだが、仮に提示されるとしても、その事件にのみ通用する判断にしかなりえないのではないかと思う。

まず子供達を助け出すことが重要であるのは当然であり関連諸制度も主にそこに力点を置くのだが、それと同時に親(加害者)の側に対する治療や教育の重要性を著者が訴えていて、強く共感せざるを得なかった。つまり、児童虐待問題の本質は(社会の大状況等は横に置くとして)、極端で異常な認識や判断に妥当性を感じてしまっている加害者側の、病的な現実検討能力の低下あるいは元からの低水準にこそあるはずなのだ。

先日NHKで、トイレット・トレーニング期以前への退行だと思われる「ためし行動」の反復にとまどい逆上して、わが子を重篤な状態に陥れてしまった母親のケースが紹介されていた。施設からの帰還後部屋の中で自由に排便してしまう子供への理解は、母親が「ためし行動」がどういうものであるかという知識を多少なりとも持ちえていたならば、ずいぶん違ったものになったかもしれない。いくつも問題を抱える人物だとしても、知識によって母親がさほどの暴力を行使しなかった可能性が大いにありうる。上記リンクのカーンバーグの定義では必ずしも強調しないが、現実を理解するための知識もまた、現実検討能力の一部であるだろう。

しつけによく似た行動として家庭教育がある。以前に民放のニュース番組で夫の隠し撮りとして紹介されていた、それが何かも理解できていない幼女に数学の因数分解の問題を解かせて解けないと(解けるわけがないのだが)激しい懲罰を加える母親は、虐待をしているという自覚を持っていない。客観的にはただ攻撃を加え続けるための大義名分として出来るはずのない因数分解をさせているに過ぎないのだとしても、彼女の主観としては早期教育をその子の将来のためにむしろ母親としての使命感によって行っているという自己認識なのである。ここには、因数分解の妥当な習得年齢や、現実のわが子の発達状況、適切な懲罰の質や程度、等々に関して、現実検討能力の病的な低下が認められるものと思う。対話によって母親の認識のディテールを細かく吟味してゆけば、必ずいくつもの異常や矛盾点を指摘しうるだろう。

同様に、しつけと虐待の厳密な区別は演繹的な措定としては不可能でも、個別事例において、常識や論理的整合性等を梃子として帰納的に逸脱や背理を見いだしてゆくことはできるだろう。つまり、加害者に何らかの自己矛盾が生じているはずなのである。

児童虐待が起こるとき、加害者が先立って異常な状態にあるということこそが、もっと顧みられなければならない。しつけと信じて過剰な攻撃を繰り返す人々は、少なくともしつけと虐待の「個人的」区別に関してまともな妥当感覚を失う程度には、すでに異常な状態に陥っていると捉えられるべきだ。むろん児童虐待の内的起源はしつけと虐待の無分別化以外にもいくつもあるとしても、それらそれぞれが何らかの形で同様の妥当感覚の異状(=現実検討能力の低下)を来たしているものと断じていい。この普通でない状態にある加害者達をもし実行前に治療的に救済できるならば、虐待が発生しないで済む確率が飛躍的に高まることは疑いがないだろう。主に虐待の行為面に対処しようとするだけの現在の行政の姿勢よりも、直接原因に働きかけるという意味において、これははるかに本質的で有効な方法論であると私は思う。予備群を自発的に育児トレーニングやカウンセリング等に向かわせることに加え、少なくとも一度でも虐待を行ったと判断された親等には、一般の精神疾患者が受けているような、医師による本格的な治療プログラムを受ける義務を強制的に課すべきなのだ。(今も一応は児童虐待防止法第11条の「児童虐待を行った保護者に対する指導等」に指導を受ける義務が明記されてはいるのだが、指導を受けるかどうかは実質的には本人の意思しだいである。拒絶した場合に知事から勧告が行くことになっているのだが、知事勧告を拒否しても特に罰則はないし、現に実効性がないので勧告が発行された実績がこれまでほとんどないらしい。また「指導」の名が示すとおり内容としても加害者の病巣に深く立ち入ろうとするものではなく、あくまで虐待行動を表面的に矯正するトレーニングでしかないようだ。)

昨今マスコミが児童虐待のニュースをよく流すみたいだが、虐待が増えているのか、マスコミのさじ加減が変わったのか、どうにも計りかねる。正確な数字を知りたければ、厚労省による統計発表を待つべきなのかもしれないが(1)。他にも、10歳に満たない児童の自殺に関してマスコミはまず報道しないと思うのだが(実際には少数だが大体毎年起きているはずだ。厚生官吏が専門雑誌で細かい数字を出していたのを読んだ記憶がある。)、こないだ何かのTVニュースでこの種の自殺を報道していたので、かなり珍しい感じがした。社会福祉の範疇になる印象的なニュースを恣意的に多く流して、マスコミが左派民主党政権に助力しようとしている(orさせられてる)のではないか、という空想を持たなくもない。

・『アンチ・オイディプス 資本主義と分裂症』ジル ドゥルーズ,フェリックス ガタリ

古典『アンチ・オイディプス』において、その共同の執筆者であるドゥルーズ&ガタリは、既存の社会的価値を解体する資本主義の営為というものに対して、個人の思考を滅裂化する分裂症の病態をオーバーラップさせるモチーフを執拗に繰り返しているのだが、邦訳で(副題にもschizophrénieの訳語として)使われているこの「分裂症」という言葉が何を意味しているのかは多少曖昧である。通常schizophrénieというと現在の日本では「統合失調症」のことを指すはずだ。しばらく前まではブロイラー論文に対する訳語の「精神分裂病」で表していて(本書邦訳の出版年はこの時代に該当する)、更に昔、最初に疾病単位として確立したクレペリンへの訳語としての「早発性痴呆症」という呼び名もあるが、これはほとんど使用されないのではないかと思う。ちなみに、日本で何年か前に精神分裂病から統合失調症に呼称が変わったわけだが、これは主に多重人格等の解離性障害との混同を避けるためであった。いずれにせよ、いわゆる統合失調症を指す用語としては「分裂症」という呼び名はさほど聞かない。

訳者がこのようなやや耳慣れない表現を訳語として使っているのはなぜなのか、訳者あとがきを読んでも書いてないわけだが、本来の統合失調症(邦訳出版当時は精神分裂病)とは敢えて意味のニュアンスを違えたかったからではないかとも思うのだが。というのも、本書内で「分裂症」と表現されているものは、おそらくは、主に破瓜型統合失調症のことであろうと思う。それに対するものとして提出されている「パラノイア」とはだいたい妄想性障害周辺を指しているものではないかと憶測される。しかし本来、統合失調症に厳しく対立する概念としてパラノイアがあるわけではないのだ。妄想性障害のみを指す場合もあるとは思うが、統合失調症に含まれる代表的なサブカテゴリに妄想型統合失調症があるのであって、より不完全なものは妄想性障害や妄想性人格障害として、それら異常で体系化された妄想を持つ疾病群をひとくくりとして「パラノイア」と呼ぶことは普通にある(1)。したがって、最初からパラノイア(の一部)を含んでいるはずの精神分裂病をパラノイアと対立させてしまうと当然矛盾が生じてしまうので、あえてずらした「分裂症」という表現を使って暗に破瓜型方面だけに意味を制限しようとしているのではないかと思うのだが。

仏語原文の表現がどうなっているのかも気になるが、少なくともschizophrénieは、専門でない辞書的な意味として(つまり日常語的な使用法として)は、確かに破瓜型的な意味だけを担う場合があるようだ。しかしこれはかなり俗な使い方であり、厳密な議論には向かないはずだ。共同執筆者のガタリは精神科医なのにこのような使い方を許すものだろうか?それと別の視点としては、ややマイナーなのだけれど、既存の統合失調症のサブカテゴリの幾つかが不適切なもので、それらは本来別々に独立した疾病単位として扱われるべきものだと主張する学者が一応いるにはいたとは思う。その点でガタリの立場を調べる必要があるかもしれないわけだが、しかしいずれにせよクレペリンの3類型(破瓜・緊張・妄想)から始まって、現在に至り、DSMでもICDでもおおっぴらな基準においてそのような立場はとられていない。ガタリは現に妄想型は統合失調症に含まない別個の疾病だとする立場なのだろうか?

ただ、いわゆるこの「スキゾ-パラノ」の通俗的な対立図式をよりすっきり「破瓜型-妄想型」と言い換えたとしても、なお私には違和感が残る。極端に脆弱化した自我というものが、破瓜型のように無抵抗にバラバラに散乱・壊滅してしまっているか、妄想型のように異常な妄想を発展させることによって辛うじてつなぎとめられた状態であるか、は、ある程度表層的な差異でしかないと思っているからだ。単純な対立概念として扱えるものかどうかはなはだ疑問なのだ。

更には、人間の社会集団の歴史上でのダイナミズムを説明するのに、個人にまつわる精神疾患を持ち出すことが適切な行為であるのかどうか。

この一箇月位でデリダばかり10冊近く読んだりしていたのだが、ブログに書くことも特にはまとまらない。途中ちらと、デリダの個人史を引き合いに「音声中心主義批判」批判をしてみようかとも思ったのだが、軽率な感じがしてそれ以上の気乗りがしなかった。

今はデリダシリーズが立ち消えて、3月末のシュレーバーつながりで岸田秀訳『魂の殺害者』を読んでいるのだが、これがまた遅々として進まない。少し読んでは立ち止まり、また少し読んでは立ち止まり。出版の時代がやや古いわけだし、原著者がレイン派ぽいのも微妙。しかし書物自体に地力みたいなものがあり、確かに何かを探り当ててはいるのだ。

有名な『シュレーバー回想録』を図書館で借りてざっとだけれど読んでみた。フロイトと同時代に生きたパラノイア患者シュレーバー自身による回想録である。幻聴(小破裂音)や幻覚(身体部位の変容感覚)、言語新作(神による根源言語)、観念奔逸(思念の洪水)、考想吹入(神との交信)など症状の表出と思われる生々しい述懐が延々続くのだが、全体のプロットとしては神と自分との特別な関係性の告白という体なのだろう。パラノイアの症状としてなお全般に受身というか、いわゆる被影響体験の傾向が強いタイプだと感じた。発病前のシュレーバーが知識階層に属していたことが構築された妄想体系の複雑化の昂進に一定の寄与をしていると思われる...。

この狂気の回想録に関して、私はここで要約する気はないし分析や論評もしないので、本の内容に興味のある方は自分で読むなり解説等をネット検索してもらった方がいい。やや離れて、少し副次的な雑感のようなものを書いておきたい。

私はネットの個人放送とかがわりと好きで、サイトの閲覧などしながらBGM代わりにそれらを垂れ流していることが多い。日常では出会えない色んなキャラクターというかパーソナリティーの人がいて面白いからなのだが、どちらかと言うとより偏りの強い人物に興味が行く嫌いがあった。放送者の意図に沿った楽しみ方をしていることはあまりなく、主にその(やや偏った)人物像や個性の淵源についてあれこれ考えながら聞いたり見たりしていた。一部のブログの閲覧やRSS取得に関してもそれと似たところがある。

だが、今回目の当たりにした「シュレーバー症例」の困難さと複雑さのインパクトによって、そういった私のこれまでの志向性が変わりそうな気配。シュレーバーのような「本格的」な病人に比べれば、単に表象として過度の陰謀論者だったり熱烈なオカルト好きだったりなど、まったくもって取るに足らない。放送者やブロガーの中には精神科の通院者もいるだろうが、フロイトやラカンですらシュレーバーに立ち向かって(分析的な意味においては)確たる成果を挙げられないのだから、素人でしかもより断片的な情報しかない状況下では、単に際限ない解釈の堂々巡りに陥らざるを得ない。

人物観察を遊び気分ですべきではないと気付いたと言うべきか、もはや私自身が遊びに収まる次元に飽き足らなくなってきたとも言えるかもしれない。

乱世には自己存在に立ち返れ、というわけでもないのだが、昨今私的にプチ実存主義ブームであり、このところ幾冊かそれらしいものを読んでいた。それで覚え書き程度のことなのだが、「実存」の定義がハイデッガーとサルトルではまるで違うらしいので、ここにその旨書籍から書き写しておく。

ハイデッガーの場合、実存とは「存在の光のなかに立ちいでる」こと、人間が主体性の枠を破って存在そのものの光の中に帰りたつことであるのにたいし、サルトルの場合、実存とは、みずからの存在をみずからが選択する主体性の意味である。同じ言葉であるけれども、この相違はあらかじめはっきりしておくことが必要であろう。(人文書院 『実存主義とは何か』 J-P・サルトル p157訳注より)

上の引用は私としてはずっと不分明だったもやもや的なものに対する端的な解説になっている。

実存主義が主体礼賛の哲学であるという先入観のままハイデッガーを読み通そうとすると、大抵どこかで混乱する。あるいは、そのままにサルトルの方を読んだとしても、今度は主体そのものの根拠について(昔ながらのデカルトのテーゼを神は捨象して後なぞるというだけで)特に新しい思索として深められているわけではないことに落胆する。デカルトは、対自の関係性によって主体を成立させるシステム(Cogito ergo sum.)それ自体が神によるものだと前提している。しかしサルトルは、なぜかそのような更なる外部(別に神でなくてもよいのだが)への予感を不自然に禁じ、対自の関係性だけで主体存在の証明は済んでいるに等しいと強弁する。それは根拠のない飛躍的な態度決定であり、まったく彼固有の狭隘な信仰であるに過ぎないと思える。

サルトル自体、二歳で父親(≒超自我→神)を失い、少年期には祖父に匙を投げられる程に母の金をくすねる等の逸脱行動があったようで、その他状況証拠の上に憶測を何枚か重ねて書いてみるのだが、ちょっとある種の反社会性人格の成り立ちに似ている気もする。ある程度まで父性喪失者に共通する傾向とも言えるだろうけれど...。反社会性人格は自己の内部に良心を持たないので、決して勝てない外敵としての神(等)がいなくなってしまうと、倫理として自己の行動を規制するものが何もなくなってしまう。だからサルトルは神がいなくなった後の倫理のありかを最も重要な問題のひとつだとして殊更に心配するのだと憶測できるかもしれない。

また、いわゆる「自由の刑」概念も反社会性人格が獲得しがちな人生訓に似ている。

レジスタンス(!)としての実践的選択(の可能性)がもたらすとされるサルトル的な主体幻想は世俗的かつ偏頗にすぎて、本来哲学の主題にはなじまない。哲学が問題とすべき主体の自由とは、たとえばより根底的に、因果律に対峙すべき主体の自由のようなものであったはずだ。

・『「知」の欺瞞―ポストモダン思想における科学の濫用』 アラン・ソーカル , ジャン・ブリクモン

・『「知」の欺瞞―ポストモダン思想における科学の濫用』 アラン・ソーカル , ジャン・ブリクモン

単なるセンセーショナリズムを超えてもはや現代の古典という感じの本書なのだろうと思うが、手に取りページをめくってちゃんと読んだのは今回が初めて。要約したり分析したりするのに適さないというか、本気でそれをしようとすると大変なことになるといった感じだと思うので、そんなことはしないし、出来ない。感想を述べるにも、自然科学の専門的な領域に踏み込まないと全く迫力に欠けることになるわけだが、私の場合そうならざるを得ない。とは言え、読み終えて何となく感動するほどであった。「何となく」と留保せざるを得ないのは、無論、私にソーカルの分析的批判の正しさをきちんとした形で追認する能力がないからだが、それらが仮に正しいとして(著者はニューヨーク大学物理学教授であるし、出版から時間が経ってネット上に技術的な間違いを指摘する声はないようだ。めったなことはないだろう??)、やはり王様(達)は裸だと言明するソーカル達の勇気を讃えたいと思った。

フランス現代思想の知的先導者達が実はかなり行儀の悪い人達であり、相当以上に俗悪な曲芸を見せては人々を騙していた面があったことが、ソーカルらによって白日の下に晒された、と言っていいだろうと思う。無論それで先導者達の全てが否定されるわけではないにしても、ソーカルらはかなりのダメージを彼らに与えたと言っていいだろう。形式化の過剰な徹底からその必然的帰結としての自壊と相対主義への傾斜というのが、構造主義からポスト構造主義へと続いた時代精神の意味内容であったと思うが、もはや、その一連の経過そのものが欧州哲学そのものの今際の際に咲いたあだ花だったかもしれない、とも思われる。

ただ、特にラカンについては今なおその影響は強く残っているようで、勢力はむしろ増しているほどかもしれない。ラカンは元々輝かしい学術的業績というよりむしろフランス精神分析学会内の政治的闘争の勝者として頭角を現わした面があるらしいので、歴史を持つ派閥がフランスのみならず世界中に形成されて人的ネットワークとして盤石化してしまっているようだ。これを突き崩すのは容易ではないだろうが、(論理記号や科学の公式を濫りに弄ぶのでなく)現実の患者と対峙するような健全な方向に向かうなら、別に看板はどうでもいいと言えば言えるかもしれない。

つまらないことだが、Wikipediaのソーカル事件のページに間違った記述を見付けたので書いておく。

批判と反応 [編集]上の文章の、「実際かなり愉快なものでしたね。昔はよく読んだものです。一度笑い転げてしまえば、それで十分でしたがね」という発言の主体は、本書当該ページによると、ミシェル・セールである。ミシェル・セールが、ボードリヤールとクリステヴァに対してソーカルらと同種の批判を与えている、と紹介されているのである。

ソーカルに批判されたボードリヤールとクリステヴァは『知の欺瞞』に対し、「実際かなり愉快なものでしたね。昔はよく読んだものです。一度笑い転げてしまえば、それで十分でしたがね」[17]と述べた。 さらにクリステヴァは「偽情報」を提供したとしてソーカル等を批判しているが、その一方で「明らかに私は本物の数学者ではない」と認めている。[18]

・『知識人の終焉』 ジャン・フランソワ リオタール

妙な胸騒ぎがして、リオタールの『知識人の終焉』(1983)を読み返していた。80年代、情報産業の発達や分業の著しい進展また科学技術の持続的発展に伴う社会規範の流動化が、過去の停滞的な社会でのみ成立しえた普遍的主体としての「知識人」というものを葬り去った。これはフランスのみならず、日本を含めたその他先進国でも同じような時期に同じようなことが起こったと思う。誰も軽率に「知識人」という言葉を使わなくなり、自分のことを知識人だと呼称するなどほとんどあり得ないこととなった。「人間とは、」とか「人生とは、」とか「日本とは、」とかいった大きな主語を使用する独断は、誰にも分不相応なことであり、まじめな会話では殆ど全面的に忌避されるべき事柄となった。

しかし、今や知識人というものの捉えられ方が、そこからもう一周してまた別の段階に入って来ているのではないか、と思えるような出来事があった。つまり、先日NHK教育テレビの番組で勝間和代という経済コメンテイターが(整形手術を施した感じの不自然な目頭のまま)喋っていて、それを漫然と眺めていたのだが、突如「私のような知識人が言うのではなく、現場の労働者が声を上げないと...」というようなことを口走ったのだ。リオタールを読み返そうと思ったのもこの番組が直接の原因だったのだが、最近10年くらいで、自分で自分のことを知識人と呼ぶ人物を見たのは西部邁以来2人目かもしれない。ただ西部の場合は爺さんなのであり元々頭が古い。それに、東大内の権力闘争に敗れて民間に放り出されたので、自らを差別化してみせないと商業的な意味で生きていけないということがあるだろうし、本人が旨とする偏狭な保守主義も(歪んだ)作用を及ぼしてもいるかもしれない。その意味で不純な面が多々ある。

しかし勝間の場合、出版界により人寄せタレントとして過剰に祭り上げられてるような感じがあって「最近天狗になっている」と言えば言えるのかもしれないが、それ以上の特殊事情があるとも思えないし、やや差し引いて考えるにしても、この程度で知識人としての自覚を持つに至っていることは注目に値する。元より、40歳くらいの年齢であり、古い時代の知識人観に肩まで浸かっているような人物であるとは甚だ考えづらい。

当人がどのような意味を込めているにせよ、彼女が自らに対して使った「知識人」という言葉には、社会内での普遍的主体であるといった、80年代以前のような意味合いは含有されない。それは聞く者に、単に「ある知的活動によって一定の世俗的成功を獲得した人」くらいを意味するだけなのであり、専門とする分野で幾らか優越していることの表現として受け取られるにすぎない。

分からないが、何か頭脳労働を事とし且つその道をある程度優越的に究めた者なら、誰でも知識人として名乗りうる時代が来(ようとし)ているのかもしれない、というのが私の胸騒ぎの趣旨である。そうなら「知識人」は完全に死んでしまったのではない。もっと鼻持ちならない何かとして復活しようとしていることになる。

最近のコメント

purplebaby≫momoさん 不具合確認しました。 原因は調査中ですが、… (250610)

momo≫いつも活用させていただきありがとうございます。最近、「通信エ… (250610)

purplebaby≫MOさん Youtubeは、自動生成系の字幕の場合、複数の… (240325)

MO≫いつもありがたく使用させていただいています。 不具合なのか1… (240324)

purplebaby≫2023/10/16 15:49 コメント投稿者: 山田 隆… (231016)

MO≫はじめまして、便利で毎回使用させていただいていますが、1点リ… (230515)

wakamin≫もう何年も利用させていただいております。 srtだけでなく、… (230127)

sennapeng≫YouTubeの英語字幕を、ゆっくり翻訳できないかとググって… (220519)

tab≫初めて利用させて頂きました。 無料で公開してくださり本当にあ… (220507)

purplebaby≫イナチャン55さん、yosiさん、動作報告ありがとうございま… (211205)